Setelah semuanya selesai, apa yang sebenarnya selesai?

Cerita telah mencapai akhir. Pengarang bahkan memperjelas keadaan ketika tokoh-tokohnya dimatikan, sekaligus memberi kesempatan pada yang lain hidup. Tak luput, hidup tokoh sentralnya sendiri. Tokoh utama ia hidupkan kembali—sebenar-benar hidup.

Mungkin demikianlah akhir yang tuntas.

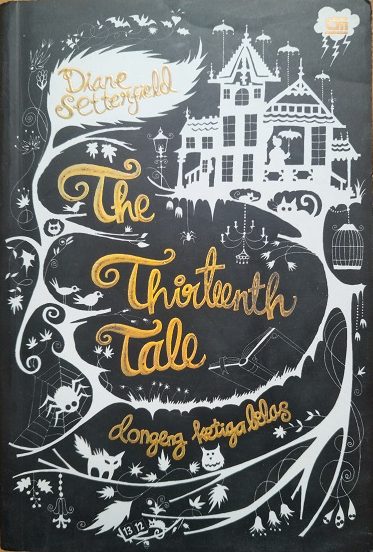

Pembaca kembali melanjutkan hidup. Aku terpikir untuk langsung mengambil buku lain, cerita lain. Bisa saja, sebenarnya, aku larut memikirkan kisah hidup tokoh-tokoh Diane Setterfield dalam Dongeng Ketiga Belas (2009); duduk terpaku selama berpuluh-puluh menit karena terlampau terpukau dan iba pada karakter fiksi, merenungkan kejeniusan pengarang.

Tapi tidak. Yang terjadi setelahnya, aku justru mencari bacaan lain.

Cerita penulis dongeng yang penuh teka-teki itu telah membayang-bayangiku selama berhari-hari selama berhadapan dengan bacaan. Aku menjaganya dalam waktu cukup lama, membiarkan kisahnya melintas pula dalam khayalanku; membawanya ke meja tulis, meja makan, hingga bepergian ke tempat-tempat yang ragaku kunjungi.

Maka, saat cerita dinyatakan selesai, kuputuskan untuk menamatkannya pula. Itu hanya kisah orang-orang jauh di tempat-tempat yang jauh, bahkan nyaris tak mungkin tanahnya kupijaki.

Pengarang jenius akan menahan pembaca setelah titik terakhir. Dibiarkannya hanyut dalam kehidupan di dalam buku untuk beberapa saat sebelum bernapas kembali di alam nyata. Tapi buku ini tidak demikian.

Setterfield pengarang yang baik. Ia justru memperkenalkan dongeng-dongeng purba yang melahirkan pendengar-pendengar baru yang tidak hanya setia, tetapi juga haus cerita. Kita hanya selesai dan kesempatan memulai yang baru itu akan selalu ada—atau membiarkan yang lain juga tumbuh dan bermula.