Sebuah Nama bagi yang Ada ataupun Tiada

Akhir-akhir ini penggalan lirik Ode Para Sisifus yang dilantangkan The Jeblogs menggema di telingaku. Di sana kita bisa menyadari nama.

Benda-benda diam

Kita yang memberinya nama Waktu-waktu bergerak

Kita yang memberinya makna

Jika kesia-siaan adalah keniscayaan Bagaimana Sisifus bahagia?

Persoalan nama hampir selalu terikat dengan benda atau segala hal yang hadir dan ada. Kita mungkin telah tamat dengan kisah Adam yang diperkenalkan pada benda-benda bernama, menjadikannya berpengetahuan, mengesahkannya sebagai makhluk berakal, membuatnya berkedudukan di atas iblis dan setan. Dengan nama-nama!

Di lain kisah, Steinbeck juga pernah membahas nama. Untuk menghargai kemanusiaan dan eksistensi bayi manusia, ia mengingatkan pembaca untuk memberinya nama. Hal sangat sepele, tapi jelas perlu. Agar tidak menyerupakannya dengan benda-benda; menyebutnya “itu” atau sebatas kata ganti orang “mereka/dia”.

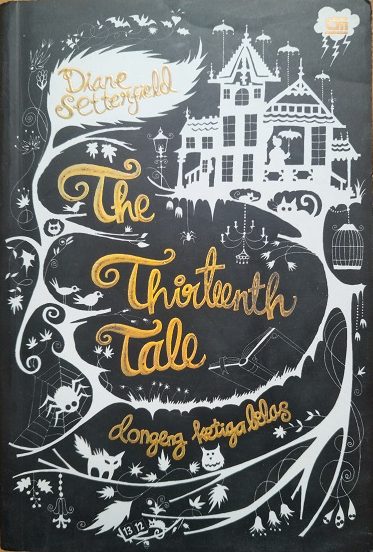

Nama-nama itu untuk sesuatu yang ada, secara bendawi ataupun sekadar nuansa. Tapi lain dengan Setterfield. Ia menyebut, nama tidak perlu tergunakan untuk sesuatu yang “ada”, senyata-nyata ada.

“Dia tidak perlu memanggilku, karena aku selalu ada di sana. Kau hanya perlu nama untuk menyebut yang tiada.”

Ada sebentuk kehadiran yang sangat “ada” hingga keberadaannya hanya perlu sebatas “hadir”, tidak semata hadir nyata. Hingga, kita tidak perlu lagi memerlukan nama. Di sini, bahasa menemukan batasnya. Mungkin?