Cukup sulit membayangkan latar tempat dalam bacaan, meskipun saya sendiri tinggal di wilayah pesisir. Kesulitan itu termaklumi sebab saya besar di pesisir pantai utara—sekalipun bukan persis di daerah dekat laut. Pantai utara, utamanya bagian Jawa Tengah, tentu berbeda. Kita layak memaki kinerja gubernur beberapa periode belakangan yang gagal mengatasi banjir rob. Hingga saya sendiri pun susah mengimajinasikan kehidupan pesisir dengan baik, padahal mestinya satu horizon dengan pengarang.

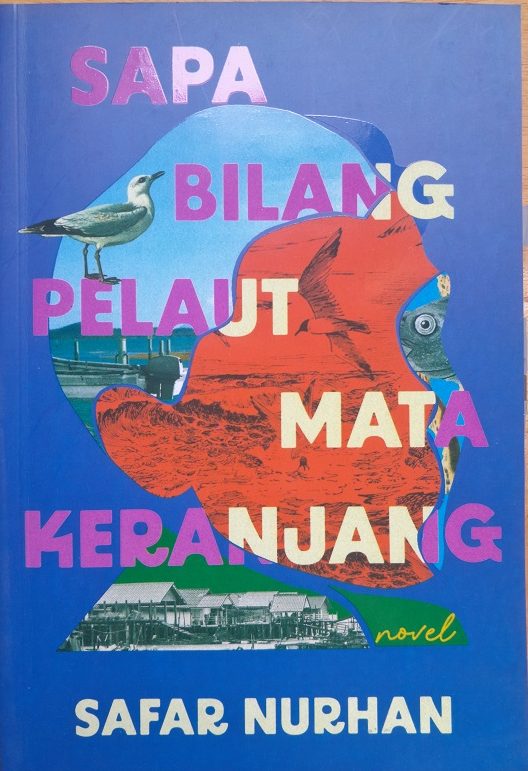

Di hadapan adalah novel Sapa Bilang Pelaut Mata Keranjang, terbitan Anagram (2024). Pengarang, Safar Nurhan, mengawali cerita dengan sajian gambaran kehidupan rumah tangga pasangan muda; Marlin dan Dewi. Nama Marlin mengingatkan kita pada nama ikan dalam cerita Hemingway, The Old Man and the Sea. Tapi singkirkan dulu bayangan kegigihan atau kekeraskepalaan, sebelum kecewa.

Pengarang menggambarkan nelayan seperti Marlin sebagai sosok yang sangat apa adanya, bahkan nyaris tanpa daya, tanpa gairah hidup. Istrinya sering mengeluh perihal jadwal melautnya tak tentu dan urusan dapur selalu bikin pusing. Ternyata, memang begitulah ia. Jika sosoknya hadir dalam sinema-sinema atau vlog hari ini, kita patut menamai cara hidupnya sebagai “slow living”. Tanpa ambisi, bahkan mungkin tanpa visi. Ia, serupa anak muda kebanyakan, menjalani hari dengan biasa-biasa saja. Bedanya, ia punya keberanian untuk berumah tangga.

Dari Ranjang hingga Keranjang

Kita bisa mengira, novel ini akan lebih banyak berisi soal kehidupan rumah tangga Marlin dan Dewi. Bukan tanpa alasan, sejak awal pengarang menyuguhkan rumitnya sepasang suami-istri itu. Urusan ranjang pun dibawa-bawanya sebagai penyelesaian masalah mereka. Ia sempat menyinggung feminisme, dinarasikannya lewat pikiran tokoh perempuan, Dewi. Ini cukup untuk memancing emosi pembaca. Kita akan marah pada Marlin, mempertanyakan maskulinitasnya—sebab anggapan hingga hari ini, laki-laki “sejati” (maskulin) adalah pencari nafkah, pengumpul pundi-pundi rupiah.

Tanpa sadar, kita dibuat pengarang lupa dan terlena dalam agenda marah-marah itu. Ingatan kita soal laki-laki dan perempuan dalam sejarah dan pembagian kerja semakin minim. Frasa “nenek moyangku seorang pelaut” tentu tidak bisa mentah-mentah kita tafsirkan secara literal; mengartikan perempuan melaut. Kita butuh sangat banyak bukti sejarah untuk membuatnya valid.

Akan tetapi, kita juga bisa melihat irisan kehidupan lainnya. Di wilayah agraris, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tampak nyata, hingga adil dalam hal pengasuhan, masih tetap bergantung pada musim. Perempuan dalam aktivitas agrikultur memegang peranan penting, tidak hanya menunggu hasil panen. Semestinya, kehidupan pesisir pun tidak jauh berbeda.

Perempuan dan laut bisa saja berkaitan. Tidak ada hukum melarang perempuan melaut. Itu mungkin hanya perihal kepantasan dan “keterikatan reproduksi”, membuat perempuan mesti banyak berada di wilayah domestik. Dalam beberapa catatan, perempuan di negara maritim ini mulanya terlibat dalam kegiatan mencari ikan. Di lain tempat, Korea Selatan, misalnya, para perempuan berprofesi sebagai penyelam, mencari kerang, abalon, atau apa saja di kedalaman sekian meter. Itu biasa dan menjadi kebanggaan mereka, bisa “berdaya”.

Keberadaan teknologilah yang “menyingkirkan” perempuan. Kegiatan mencari ikan dengan perahu bermesin memungkinkan pelaut bermalam sehingga laki-laki lebih banyak ambil peran di sini, sementara perempuan di rumah. Belum lagi dengan adanya kapal-kapal besar penangkap ikan. Namun, perempuan juga semestinya masih bisa berperan dalam penjualan hasil tangkapan. Di skala lebih besar, dalam lingkungan yang terindustrialisasi, perempuan juga kebagian peran dalam pengemasan—meski ini terjadi di pabrik yang berarti ia menjadi buruh.

Tampaknya, dalam novel yang selesai pengarang tulis pada 2020 ini citra perempuan seolah hanya berpangku tangan. Para perempuan digambarkannya bergantung pada laki-laki dengan kesibukan hanya bergosip dan mencari kutu. Padahal, mereka bisa saja mencari ikan, menyelam, menjual ikan di pasar, mengolah ikan, membuat kerajinan, atau apa pun, hingga membuka usaha jasa jika daerah itu memiliki potensi wisata atau sekadar banyak dikunjungi orang-orang dari lain pulau.

Dewi memang sempat berpikiran untuk melaut, menjemput rezeki (halaman 7-8), tetapi urung oleh bayangan beban ganda yang mesti ditanggungnya. Agaknya sistem patriarki menjadikan masyarakat luput “memberdayakan” laki-laki untuk ikut mengurus pekerjaan domestik, membuat perempuan serbasalah. Semua bisa dibicarakan, tapi pembaca tidak turut digiring pengarang pada persoalan mereka lebih jauh. Kita tak berhak mencampuri urusan rumah tangga para tokoh.

Cerita justru mengalir pada tragedi perampokan, penemuan benda aneh dari laut, kegemaran Roni berpesta dan bercerita, dugaan pelaku pengintip perempuan, hingga kisah asmara Dewi dan Marlin. Di akhir, kita mendapat penjelasan karakter Marlin. Saat para perempuan Desa Masoni menjadi korban intip, ia memilih menepi dan tidak ikut gaduh. Ia tahu, tapi tidak cukup peduli untuk mengurusi hal-hal demikian yang paling-paling didominasi desas-desus dan kecurigaan. Namun, ketika korbannya adalah Dewi, gadis kecintaannya, ia langsung menghajar terduga pelaku.

Di sinilah, mungkin, sisi maskulinitas Marlin yang pengarang coba munculkan—setelah di awal kita memakinya tak becus mencari uang sebab tidak rajin melaut. Di sini pula, lagi-lagi mungkin, frasa Sapa Bilang Pelaut Mata Keranjang sebagai judul yang diambil dari penggalan lirik lagu Balada Pelaut gubahan Ferry Pangalila itu bermakna. Marlin pelaut—meski melaut sesuka hatinya— terpuji, tidak demikian. Pun, kita perlahan mengerti maksud “mata keranjang” dan aktivitas mengintip, memperoleh gambaran mata di celah-celah keranjang atau anyaman atau apa pun. Kita jadi belajar berbahasa Indonesia kembali!